曜日が「日・月・火・水・木・金・土」の順に並ぶ理由は、古代の天文学、占星術、そして陰陽五行説が深く関係しています。この体系は古代バビロニアで生まれた天文学や占星術がギリシャ・ローマ、中国を経由して日本に伝わり、定着したものです。以下に詳しく説明します。

- 曜日の起源

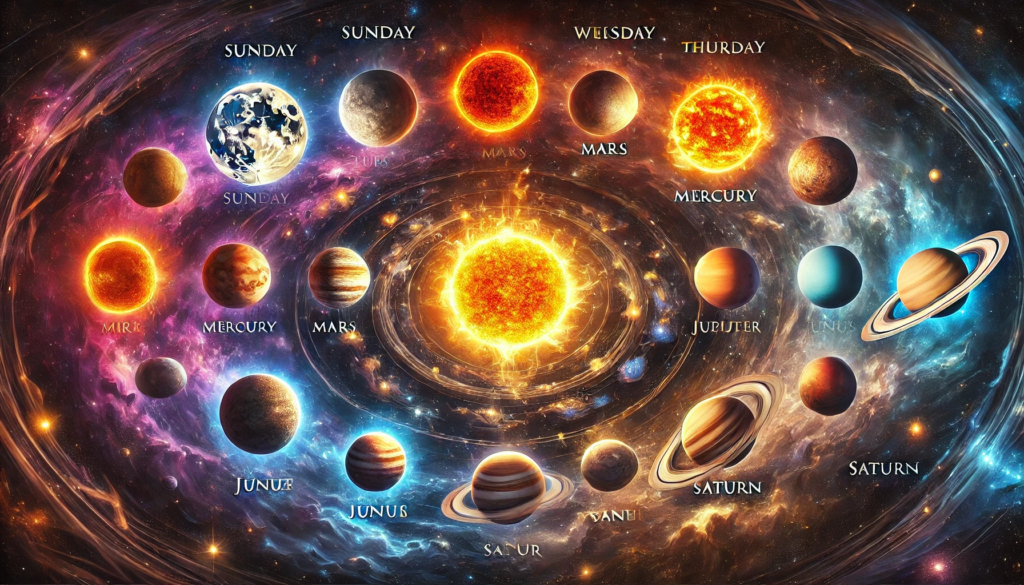

曜日は、天体の観測と密接に関係しています。「日・月・火・水・木・金・土」の7日間は、太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星という7つの天体に対応しています。

天動説の考え方

古代では、地球を中心に7つの天体が地球を回っていると考えられていました。これらの天体は肉眼で観測でき、当時の人々にとって特別な存在でした。

太陽(Sun/日)

月(Moon/月)

火星(Mars/火)

水星(Mercury/水)

木星(Jupiter/木)

金星(Venus/金)

土星(Saturn/土)

- 順番の決まり方

曜日の順番は、古代バビロニアやローマで用いられた「ホロスコープの時間分割法」に基づいています。この方法では、7つの天体を時間単位で割り振り、地球から見た影響力の順に並べました。

(1) 天体の支配時間と順番

天体は、それぞれ1時間ごとに1つずつ交代で影響を及ぼすと考えられていました。

7つの天体を以下の順番に並べ、24時間(1日)を割り振ると次の天体に移ります。

順番:土星 → 木星 → 火星 → 太陽 → 金星 → 水星 → 月

(2) 曜日の決定

1日目(土曜):最初の時間を土星が支配。

2日目(日曜):次の日の最初の時間を太陽が支配。

3日目(月曜):さらに次の日の最初の時間を月が支配。

この順番を繰り返していくと、現在の「日月火水木金土」という曜日の並びになります。

- 日本への影響

曜日の概念は、中国を経由して日本に伝わりましたが、日本では陰陽五行説(木・火・土・金・水)と天体の名称を結びつけて受け入れられました。

(1) 五行と天体の対応

陰陽五行説では、自然界の5つの要素「木・火・土・金・水」が世界を構成していると考えます。これが天体と結びつけられました:

木 → 木星

火 → 火星

土 → 土星

金 → 金星

水 → 水星

さらに、太陽(日)と月(月)を加えて7つの曜日として整理されました。

(2) 和暦と曜日の融合

日本では、中国の暦法(七曜制)を参考にしながら、「日・月・火・水・木・金・土」という形で曜日が定着しました。この並びは、天体崇拝や陰陽五行の思想とも調和し、自然に受け入れられたと考えられます。

- 他文化との比較

曜日の命名法は世界各地で異なりますが、共通しているのは天体が基準になっていることです。

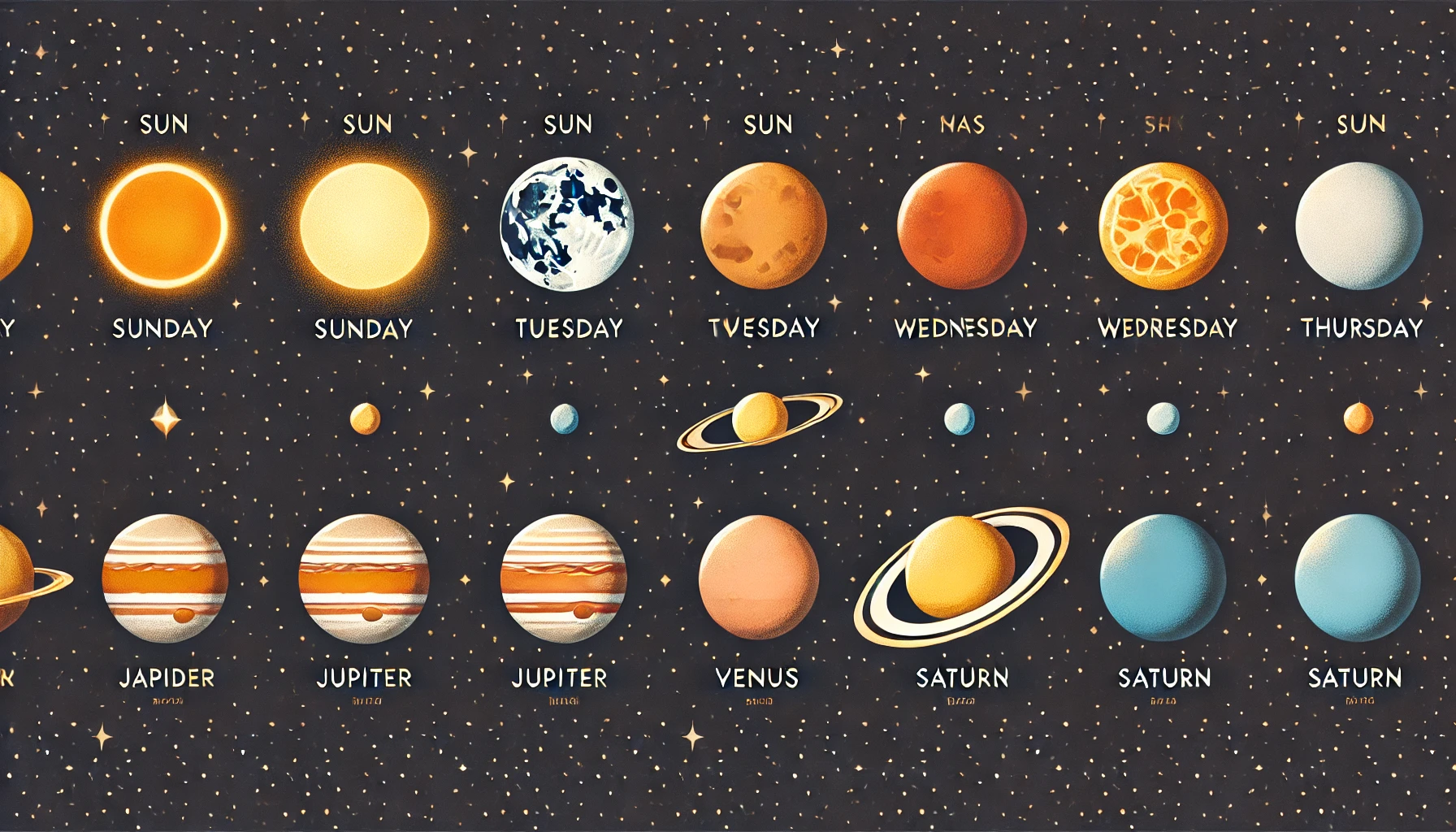

英語の曜日

英語では、曜日の名前はローマ神話や北欧神話の神々の名前が由来です。

Sunday(太陽の神) → 日曜日

Monday(月の神) → 月曜日

Tuesday(ティール=北欧神話の戦いの神=火星) → 火曜日

Wednesday(オーディン=知恵の神=水星) → 水曜日

Thursday(トール=雷の神=木星) → 木曜日

Friday(フレイヤ=愛と美の神=金星) → 金曜日

Saturday(サターン=農耕の神=土星) → 土曜日

中国の七曜

中国でも曜日は天体に基づいていますが、陰陽五行の影響が強く、曜日の並びや名称は日本と似ています。

- 日月火水木金土の意味

この順番には、以下のような意味や思想が込められていると考えられます。

(1) 天体崇拝

古代では、太陽や月、星々が神格化されており、それぞれの天体が人間に影響を与えると信じられていました。そのため、曜日の順番も神聖な秩序に基づいています。

(2) 宇宙と人間の調和

曜日の概念は、宇宙の運行と人間の生活が調和することを象徴しています。特定の天体が支配する日に、それに対応する活動を行うことで運気を高めると考えられていました。

まとめ

曜日が「日月火水木金土」の順になった背景には、古代の天文学、占星術、陰陽五行説が関係しています。

太陽と月、5つの惑星(火星、水星、木星、金星、土星)が基盤となり、それらの影響力の順に曜日が並びました。

日本では、中国から伝わった陰陽五行説と天体信仰が融合し、この順番が定着しました。

このように、曜日の順番は自然や宇宙の秩序を象徴するものであり、古代からの知恵が反映されたものです。

コメントを残す