曜日の順番が「日月火水木金土」になった理由は、昔の人たちが空にある 7つの天体(太陽・月・火星・水星・木星・金星・土星)にそれぞれ名前をつけて、それを並べたところから始まります。でも、どうしてこの順番になったのかを、もっと簡単に説明しますね!

- まず、天体を順番に並べてみる

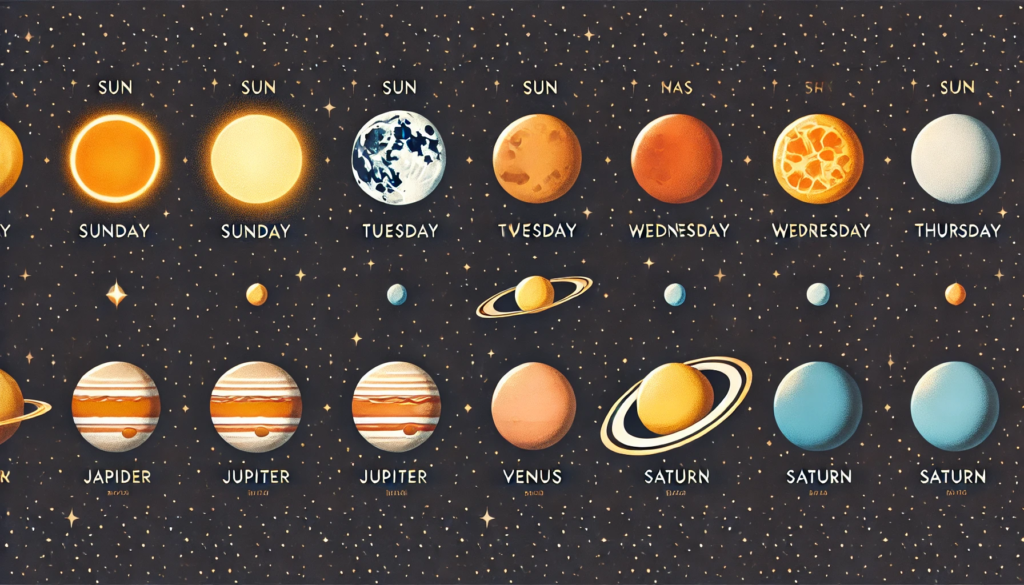

昔の人たちは、次の順番で天体を並べました。

これが 「遠い順」 だと思ってください(地球から見た順番ではなく、宇宙の順番に近い考え方)。

- 土星(いちばん遠い)

- 木星

- 火星

- 太陽

- 金星

- 水星

- 月(いちばん近い)

これが天体の並び方です。

- 順番をどう決めたのか?

天体に 1時間ごとに交代で順番をつけて影響する と考えました。

1日(24時間)は、7つの天体を何度も繰り返して交代するイメージです。

こうして時間を割り振っていくと、次のような順番で「その日の始まり」を決めました。

- 簡単に順番を決めるルール

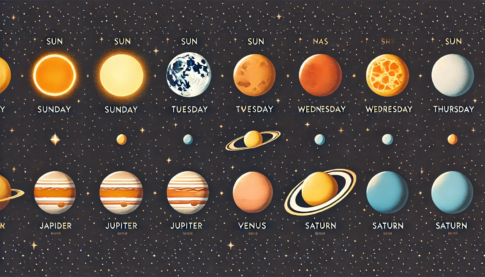

「その日の始まり」を支配する天体が 曜日の名前 になります。

例:

1番目:最初の1日は 土星 から始まります。だから「土曜日」です。

2番目:次の日の始まりは 太陽。だから「日曜日」です。

3番目:さらに次の日の始まりは 月。だから「月曜日」です。

このルールで進めると、「火→水→木→金」の順番が続きます。

- 覚えやすく言うと…

順番の決まり方を簡単に言えば、昔の人が「遠い順」に天体を並べて、1時間ずつ交代で担当させていった結果、曜日の始まりがこの順番になった、ということです!

まとめ

- 昔の人は、土星・木星・火星・太陽・金星・水星・月の順で天体を並べました。

- 1時間ごとに天体を交代させて「1日ごと」に天体の始まりを決めました。

- その結果、順番が 「土曜日 → 日曜日 → 月曜日 → 火曜日 → 水曜日 → 木曜日 → 金曜日」 になりました!

こうして曜日が決まったのです!

コメントを残す